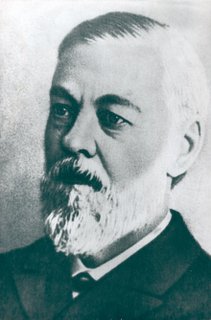

Биография Сеченова

Иван Михайлович Сеченов родился 13 августа 1829 года в селе Теплый Стан в семье бывшего секунд-майора и бывшей крепостной, вышедшей замуж за своего барина. Детство будущего ученого прошло в деревне. После смерти отца материальное положение семьи ухудшилось, и мальчику пришлось учиться дома. Затем Ивана определили в военное училище с тем, чтобы он стал учиться на инженера.

В 1843 году Иван отправился в Петербург, где он поступил в Главное инженерное училище. Однако Сеченов не ладил с начальством и не был допущен в старший класс училища, чтобы стать военным инженером. В чине прапорщика он был выпущен и направлен в обычный саперный батальон.

Через два года Иван Сеченов подал в отставку, ушел с военной службы и поступил на медицинский факультет Московского университета. На старших курсах после знакомства с главными медицинскими предметами Сеченов разочаровался в медицине того времени, увлекся психологией и философией, мечтал о физиологии. В эти годы он вошел в кружок прогрессивной московской молодежи, группировавшейся вокруг известного писателя Аполлона Александровича Григорьева. Жил Сеченов в студенческие годы очень скромно — снимал небольшие комнатки. Денег, которые присылала ему из деревни мать, едва хватало на пропитание, а нужно было еще вносить плату за обучение.

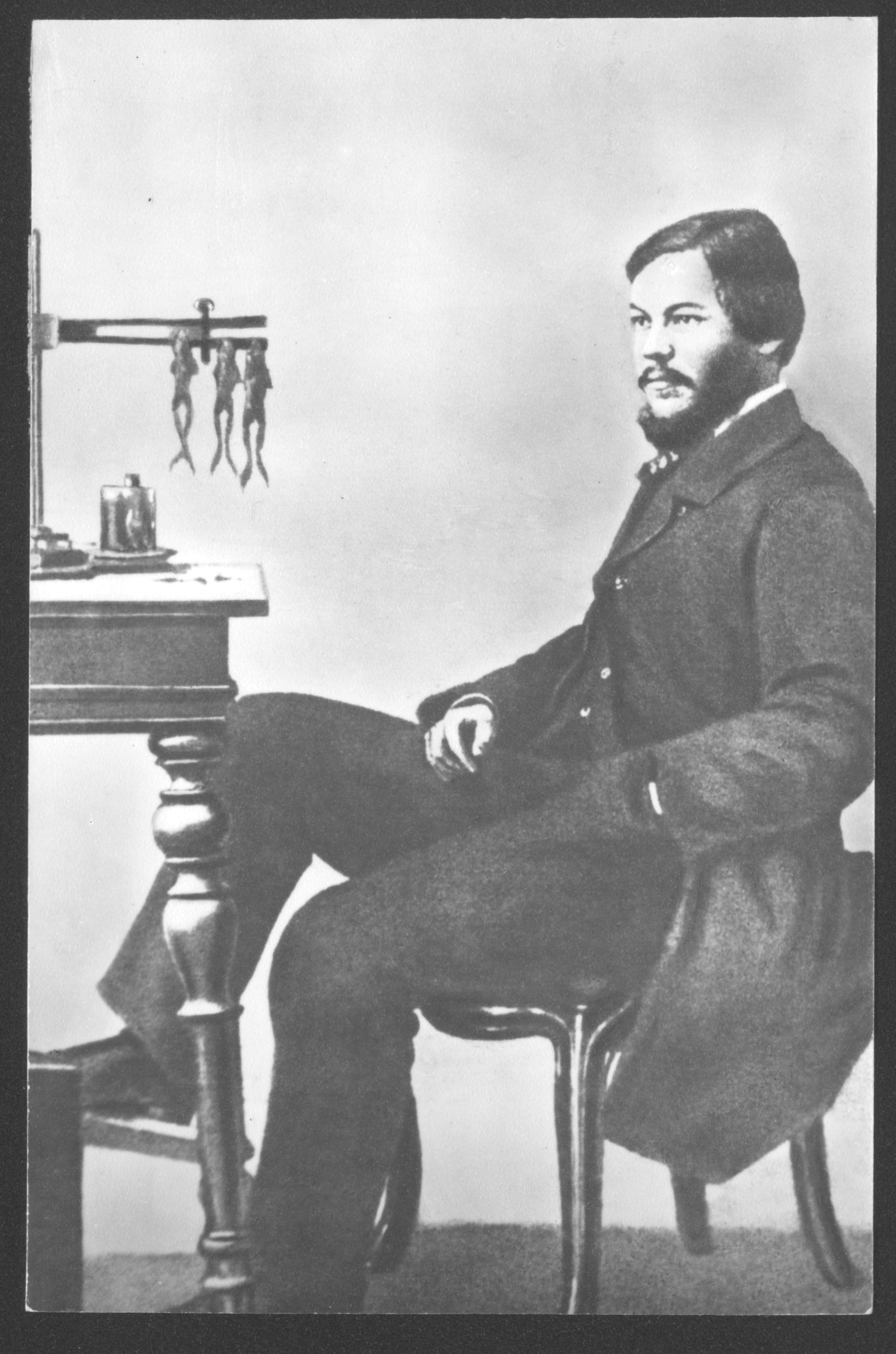

Окончив медицинский факультет, Сеченов, в числе трех наиболее способных студентов, сдавал не обычные лекарские, а более сложные — докторские экзамены. Успешно выдержав их, он получил право готовить и защищать докторскую диссертацию. После успешной защиты Иван Сеченов отправился за границу «с твердым намерением заниматься физиологией». С этого времени физиология стала делом всей его жизни. Начиная с 1856 года он несколько лет проводит за границей, работая у крупнейших физиологов Европы, пишет докторскую диссертацию «Материалы к физиологии алкогольного опьянения», опыты для которой ставит на себе.

Возвратившись в Россию после защиты диссертации в 1860, Иван Сеченов становится профессором Петербургской медицинской академии. Лекции по электрофизиологии вызвали такой широкий интерес, что редакция «Военно-медицинского журнала» решила опубликовать их, а Академия наук удостоила их высшей награды.

Осенью 1861 года Сеченов познакомился с Марией Александровной Боковой и ее подругой Н.П. Сусловой. Обе молодые женщины хотели получить высшее образование, стать врачами. Но поступить в университет они не могли — в то время в России путь к высшему образованию для женщин был закрыт. Тогда Бокова и Суслова стали посещать в качестве вольнослушательниц лекции в Медико-хирургической академии и, не взирая на трудности, изучать медицину.

Сеченов горячо сочувствовал стремлению русских женщин к высшему образованию и поэтому с большой охотой помогал им в учении. Более того, в конце академического года он дал обеим своим ученицам темы для научных исследований. Обе ученицы под его руководством выполнили докторские диссертации и защитили их в Цюрихе. Впоследствии Мария Александровна Бокова стала женой Сеченова, его неизменным другом.

Осенью 1862 года ученый получил годовой отпуск и отправился в Париж. В столицу Франции Ивана Михайловича привело желание поближе познакомиться с исследованиями знаменитого Клода Бернара и самому поработать в его лаборатории. Это ему удалось.

Самым значительным результатом исследований, проведенных Сеченовым в Париже, было открытие так называемого центрального торможения — особых механизмов в головном мозге лягушки, подавляющих или угнетающих рефлексы. Об этом Сеченов сообщил в работе, опубликованной в 1863 году. В том же году российский журнал «Медицинский вестник» опубликовал статью Сеченова «Рефлексы головного мозга». Ученый впервые показал, что вся сложная психическая жизнь человека, его поведение зависят от внешних раздражителей, а не от некоей загадочной «души». Всякое раздражение вызывает тот или иной ответ нервной системы — рефлекс.

После десяти лет труда Иван Сеченов ушел из Академии и некоторое время работал в лаборатории, которой руководил Д.И. Менделеев. Затем в течение ряда лет был профессором Новороссийского университета. Не переставая заниматься физиологией нервной системы, Сеченов заинтересовался новой, чрезвычайно важной и малоизученной проблемой — состоянием углекислого газа в крови, и сделал в дальнейшем крупные открытия в области теории растворов. В сентябре 1869 года он стал членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

Весной 1876 года Сеченов вступил в должность профессора кафедры физиология физико-математического факультета Петербургского университета. Исключительно одаренный и яркий человек, прогрессивный по своим научным взглядам и общественным убеждениям, блестящий лектор, Сеченов пользовался огромным авторитетом среди студентов, но начальство его не терпело. Вот и теперь он вынужден покинуть Петербург. «Я решил заменить профессорство более скромным приват-доцентством в Москве», — с иронией написал Сеченов.

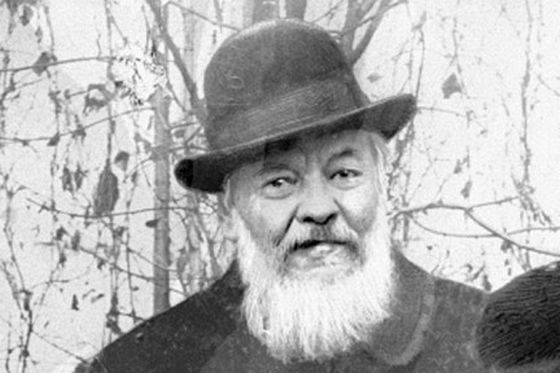

Осенью 1889 года Сеченов вернулся в Московский университет, а в 1891 году стал профессором кафедры физиологии. Через 10 лет он оставил преподавание на кафедре физиологии Московского университета и ушел в так называемую чистую отставку, то есть отказался читать даже частные курсы.

Иван Михайлович Сеченов скончался 15 ноября 1905 года от воспаления легких, не оставив после себя наследников.

Все материалы взяты с сайта to-name.ru